Intervista a Claudio Marcozzi, fotogiornalista.

Claudio Marcozzicomincia ad occuparsi di ricerca fotografica all’inizio degli anni ottanta, dopo esperienze di pittura e satira politica. Dal 1985 si dedica anche al reportage e, nel 1987, in seguito ad una selezione nazionale, viene inviato a documentare un raid in Amazzonia nell’ambito della campagna Vivitar Reporter. Dal 1990 al 1992 lavora a fianco di Mario de Biasi, Mauro Galligani e Giorgio Lotti (la scuola del settimanale “Epoca”, con cui collaborerà in seguito), e con Franco Fontana e Romano Cagnoni.

Insieme al collega Carlo Capocasa dialoghiamo con il nostro protagonista odierno, un’intervista nella quale il percorso professionale e i codici deontologici propri di coloro che operano in questo settore, si incrociano alla storia della fotografia, ai suoi principali protagonisti e alla crisi del mercato fotografico.

Ci racconti qualcosa di lei, si presenti.

Sono, o meglio, sono stato fotografo per trent’anni dato che ho deciso di mettermi in pensione da qualche tempo, anche se i fotografi non vanno mai veramente in pensione, almeno i freelance.

Sono arrivato alla fotografia, passando per la pittura e la satira politica.

Da cosa nasce questo passaggio?

Forse, perché ho scoperto che, magari, facendo fotografia non avrei dovuto aspettare che si asciugassero i colori sulla tela, era qualcosa di più comodo, insomma.

Le mie prime fotografie sono state, dunque, condizionate dalla provenienza dalla pittura, per non dire pittorialiste, che per quei tempi era negativo, in quanto era meglio utilizzare il mezzo fotografico per raccontare la realtà.

Ci sono stati momenti che per me sono stati fondamentali, come quello della fotografia impressionista, con un uso dello strumento fotografico differente rispetto a quanto insegnano le regole della fotografia: ad esempio, per fare fotografia impressionista (mossa, in una parola) dovevo muovere la macchina fotografica in modo che fosse la luce a dipingere, proprio letteralmente, e ogni scatto era unico e irripetibile.

Tutto ciò è andato avanti dal 1986 fino al ‘93 quando Lanfranco Colombo ospitò la mia mostra “Stagioni” alla Galleria “Il Diaframma” che aveva allora in via Brera.

In seguito è arrivato il reportage, ho partecipato a workshop prima come allievo, poi come assistente di personaggi di rilievo della fotografia nazionale e internazionale come Mario De Biasi, Giorgio Lotti e Mauro Galligani.

Ho lavorato, inoltre, per l’editoria tramite le agenzie di distribuzione (avevo due agenti, uno a Milano e l’altro a Tokyo) ma, quando le cose non rendono quel che dovrebbero o il fotogiornalismo dà fastidio si può anche essere costretti a chiudere bottega.

Occorre, dunque, guardarsi intorno: non si può fare solo il fotografo, quindi ho cominciato ad insegnare in workshop intensivi o corsi più lunghi, fino a sei mesi.

Mi sono anche messo a scrivere e ho collaborato per dieci anni con il mensile “Fotografia Reflex” di Roma, dove mi occupavo di recensioni di lavori, cultura e mercato della fotografia d’autore.

Anche Reflex poi ha chiuso, vittima del destino segnato di molte testate cartacee, anche se aveva un’edizione online, ma questo non è bastato.

Per la chiusura di certi giornali è decisivo il mancato apporto degli sponsor. In molti casi ciò che fa vivere un giornale è il contributo pubblico, in molti altri è la vendita della pagina alle aziende con fini pubblicitari.

Secondo lei, perché uno sponsor decide di troncare il rapporto?

Forse perché facendo studi si rileva che i lettori non sono abbastanza numerosi, o si trovano occasioni migliori per trasmettere la propria immagine.

Una volta a Milano c’era una fiera di fotografia importantissima e tutti la aspettavano come una manna perché a livello di contatti e contratti era fondamentale

Poi, forse con l’avvento di internet, le grandi aziende hanno iniziato a trovare altre forme, a organizzare da sole il proprio circuito di promozione a livello nazionale, stabilendo diverse tappe, una al centro, una al nord e una a sud, rinunciando, in tal modo, alla fiera di Milano che era molto vistosa ma anche assai costosa.

Mi ricordo lo stand della Kodak che era qualcosa di grandioso, un tempio greco… un luogo di pellegrinaggio per gente proveniente da tutta Italia, poi anche questo è finito.

La Kodak che era stata la prima a fare proposte nel settore digitale, ne è divenuta, in seguito, la grande vittima, perché non ha saputo prevedere che tutto un patrimonio di aziende e persone potesse crollare in così pochi anni per colpa di clienti che non hanno più usato la pellicola.

Questo è stato un colpo enorme per il settore perché anche i grandi laboratori che facevano sviluppo e stampa lavorando giorno e notte hanno dovuto chiudere in poco tempo.

In quel periodo sono scese anche le committenze, il mercato editoriale è crollato e anche grandi agenzie, non solo italiane, hanno dovuto chiudere.

Alcune sono state acquisite da quei pochi che sono poi diventati colossi a livello mondiale nel campo della distribuzione iconografica, generando però un aspetto negativo: ormai, dopo un fatto di cronaca, troppi giornali nel mondo escono con le stesse immagini.

Rispetto alla qualità circa digitale e pellicola, cosa può dirmi?

Ormai il digitale ha superato la pellicola, anche nel discorso bianco e nero.

È possibile fare confluire in un’unica figura di fotografo quella di giornalista e di artista?

Questa cosa si può riscontrare in tanti fotografi.

Anche il fotoreporter più ligio al dovere ogni tanto, per il proprio piacere personale, si lascia andare e fa qualche scatto che non va a finire nel reportage che si consegna al giornale ma rimane insieme ad altri nel proprio cassetto.

Ogni tanto però saltano fuori.

A volte si può anche passare dal reportage alla fotografia creativa come ricerca di una valvola di sfogo.

Proviamo a spiegare quest’ultimo punto.

È come un cercare di evadere per qualche momento o per un po’ di tempo dalla pesantezza del lavoro che svolge il reporter, sorge la necessità di dedicarsi a qualcosa di più rilassante.

Il mio maestro Mario De Biasi passava con disinvoltura dal reportage alla fotografia creativa. Don McCullin, dopo tante guerre, si è messo a fotografare i paesaggi intorno casa sua, nel Somerset. Evidentemente gli fa bene.

Io insegno anche fotografia terapeutica.

In che modo la fotografia ci fa stare bene? Fino a che punto ci porta a entrare in contatto con noi stessi e, dunque, lavorare su noi stessi?

Il benessere è legato al soggetto che decidiamo di immortalare, al progetto che sentiamo nostro e scegliamo di portare avanti.

Tutte le attività intellettuali, a lungo andare, diventano terapeutiche.

Quando uno scatta il pulsante della macchina fotografica, diventa autore di una scelta, cioè di quanto mette nel rettangolo dell’inquadratura.

Già questo, per chi è capace di guardare le fotografie, può delineare il carattere di chi ha scattato la fotografia, e di conseguenza, in essa, c’è già la nostra firma come persone.

Importante è il momento in cui scegliamo un soggetto e la maniera con la quale lo affrontiamo; ci sono persone che non fanno ritratti perché hanno problemi a relazionarsi con l’altro, alcuni non concepiscono la fotografia in cui mancano le persone e Mario Dondero era uno di questi.

Diceva: “Non riesco a concepire una fotografia in cui non c’è una presenza umana perché il mio fare fotografia è un andare incontro alle persone per conoscerle“.

Cioè, lui spiegava che scattava perché c’era un rapporto che doveva instaurarsi con l’altro ed era capace di una cordialità sorprendente, riusciva a entrare in empatia e simpatia con chiunque durante i suoi famosi corsi accelerati di amicizia.

C’erano anche persone della sua opposta parte politica che, pur non condividendo il suo pensiero, lo rispettavano come persona per bene.

A proposito di Dondero, lei lo definisce non come fotografo ma come giornalista fotografo. Come nasce questa sua definizione?

Mario, in fondo, è nato come giornalista di penna, il suo primo lavoro è stato, se non sbaglio, con “Milano Sera“ e si occupava di cronaca nera, salvo poi rendersi conto che non tutti i fotografi erano disposti a seguirlo per andare a fotografare morti ammazzati, allora ha imparato a fare fotografie da solo.

Insieme a Ugo Mulas avevano una sola macchina fotografica e se la dividevano.

Ha iniziato così, senza nessuna nozione tecnica… solo con elementi basilari anche perché per andare incontro alle persone non servono conoscenze tecniche.

Mario, in vita, non ha avuto i riconoscimenti che meritava, del resto, faceva di tutto per non averne, sfuggiva come un’anguilla.

Lui era sempre in giro per il mondo e nessuno sapeva mai dove si trovava, poi, all’improvviso, ricompariva e spariva nuovamente: era sempre alla ricerca di storie da raccontare.

Infine, a lui non andava giù l’aspetto estetico, non gli interessava la luce perfetta, non cercava neanche l’inquadratura perfetta, era immediato, ma automaticamente, l’armonia giusta gli usciva comunque.

Diceva che c’erano in giro troppe belle foto di guerra, ma le foto di guerra non devono essere belle, lo stesso discorso vale per le foto che narrano povertà, carestia o realtà amare del mondo.

Come esempio portava Salgado affermando che fa foto bellissime e con una grande post produzione, con neri profondi che sono diventati famosi, fino a diventare una moda seguita da molti colleghi. Anche secondo me, nelle ultime mostre, Salgado sta esagerando con la drammatizzazione dei cieli.

Il rischio paventato da Mario è che l’aspetto estetico può far piacere una foto al di là del suo contenuto che, invece, è tragico. Discorso diverso per Mario Giacomelli, autore di foto caratterizzate da alti contrasti e pochi grigi: i suoi neri profondi e i bianchi allucinanti sono la calligrafia di un artista, non di un fotogiornalista.

Per riassumerne la figura è possibile affermare: innamorato del suo lavoro e forte capacità di creare rapporti empatici?

Sì, non tanto del lavoro fine a stesso, ma in quanto pretesto per andare incontro alle persone.

Lui non dava importanza alla macchina o all’attrezzatura, per lui era fondamentale l’incrocio tra il suo sguardo e il soggetto che fotografava.

Ha vissuto gli ultimi anni della sua vita a Fermo, quindi ho avuto la fortuna di frequentarlo. Quando ci raccontavamo storie, il suo punto di vista era, non dico imprevedibile, ma molto schietto, per quanto elementare nella sua freschezza.

Mario è stato molto benvoluto, quando entrava nella redazione del “Diario“ o del “Manifesto “ raccontano che era una festa e tutti cercavano di ascoltare il suo racconto prima che andasse in pagina, mentre lui organizzava foto di gruppo o scatti malandrini.

Mario è un eroe romantico, di figure così, oggi, non ce ne sono molte.

Nello svolgere la sua professione, esistono dei limiti che non possono essere superati o principi etici che devono, necessariamente, essere seguiti?

Sicuramente, a parte l’educazione personale che uno deve avere, c’è un codice deontologico che impone comportamenti che non possono andare a danno dei colleghi o dei soggetti fotografati. Il rispetto per gli altri dovremmo averlo dentro, ma, a volte, un codice serve. Non si potrebbero, ad esempio, fare foto di nascosto o contro la volontà di un soggetto, ma questo è quasi impossibile se si vuole spontaneità.

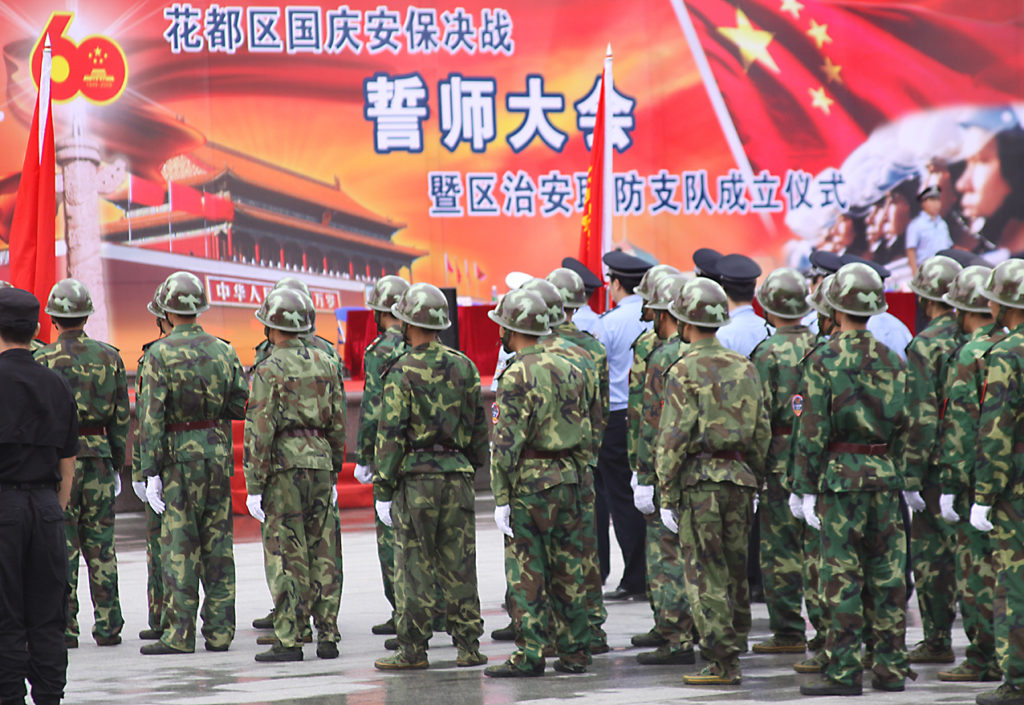

Nel 2015 ho fatto una conferenza in Cina, tutta in inglese, sull’etica dei fotografi di folclore, che dovrebbe essere un tipo di fotografia tranquilla, ma anche in questa tipologia di scatti vi sono regole da rispettare. Innanzi tutto devi conoscere le tradizioni popolari. Prenda una processione religiosa, in questo caso lo spirito critico del fotografo deve rimanere dentro, di qualunque religione si tratti, perché si rischia di sparare giudizi che sono indice di ignoranza o di presunzione.

L’etica ci dice di non invadere la scena perché essere fotografo non significa che sei un padreterno, devi entrare dentro una storia in punta di piedi, considerare il tuo spazio e non andare oltre. Non attirare mai l’attenzione, fino a non indossare abiti chiari quando si fotografa di notte: se uno veste di bianco viene subito notato appena si muove.

Per agganciarmi a quanto ha appena spiegato. Qualche anno fa un bambino, in seguito al solito naufragio, è stato immortalato morto su una spiaggia: magliettina rossa, pantaloncini scuri, posizione prona, appena lambito dall’acqua.

Lo scatto generò polemiche.

In quell’occasione, come avrebbe agito? Avrebbe divulgato l’immagine?

Penso di sì perché, spesso, alla gente certe situazioni vanno sbattute in faccia.

Lo scatto diventa veicolo di una realtà che molti non vorrebbero vedere, magari non la diffonderei in fascia protetta, ecco.

Questa, è una delle cause per cui, ad esempio, molti giornali hanno chiuso: gli inserzionisti che pagano pagine pubblicitarie che promuovono un profumo o un paio di scarpe, se nella pagina accanto c’è la foto di una persona sventrata o una situazione come quella del naufragio, temono che la gente volti pagina troppo velocemente.

Come si riesce a cogliere la componente emotiva e quali capacità occorrono per inserire uno scatto in un contesto storico e sociale ben preciso?

Bisogna conoscere molto bene la storia e i soggetti che si vuole raccontare anche se, questi ultimi, li vediamo per la prima volta.

La buona riuscita di un ritratto, che riesca a calamitare l’attenzione come il ritratto della ragazza Afghana di Steve McCurry, copertina del “National Geographic“ nel 1985, consiste nel mettersi dinanzi a una persona e saper attendere, un’attesa che può durare un istante o per un periodo di tempo più lungo.

Attraverso lo sguardo, quando non si comunica con le parole o con un cenno, il fotografo deve avere la capacità di rendere tranquillo il soggetto da immortalare.

Il fotografo non deve andare in giro a rubare facce, ma mettersi a disposizione di coloro che non hanno voce per dargli il modo di comunicare.

Occorre mostrare ciò che la persona ha nell’animo, come diceva Leonardo Da Vinci, attraverso gli occhi deve uscire l’anima.

Quello scatto di MCCurry è diventato icona perché riassumeva storie di persone che scappavano dall’Afghanistan, quindi in una fase storica, realizzato dentro un centro di raccolta profughi al mattino presto, nella tenda di una scuola a una bambina arrivata da poco che non sapeva che i genitori erano morti durante la fuga in Pakistan. Oltretutto diffidente della persona sconosciuta che aveva davanti, anche se cercava di farsi benvolere.

Le foto che arrivano ad essere iconiche entrano nella storia della fotografia e ne diventano pietre miliari.

Per concludere, le chiedo: perché la fotografia ha dovuto faticare per essere riconosciuta come forma d’arte al pari della pittura?

Qui possiamo parlare per settimane.

È successo che quando la fotografia è nata ha dato fastidio a molti pittori, creando uno sconquasso nel mondo dell’arte.

Per assurdo dico: perché questi non hanno trovato la maniera di far diventare permanente quell’ombra che veniva proiettata dentro una scatola, cioè la ‘camera obscura’, per altro utilizzata anche da Leonardo Da Vinci oltre che, in tempi più recenti, dal Canaletto. Perché non hanno pensato a un modo per stabilizzare quell’immagine capovolta facendo prove con i minerali o chissà cos’altro? Leonardo non poteva pensarci? Non ci ha pensato.

Forse fu un bene, avremmo rischiato di avere gli impressionisti già nel ‘500, e poi il futurismo, il cubismo e tutta l’evoluzione che ha avuto la pittura per colpa della fotografia che le ha rubato il campo della riproduzione fedele del reale.

Invece, è successo, molto più normalmente, che molti pittori si sono trasformati in fotografi, soprattutto i ritrattisti, e poi i paesaggisti viaggiatori.

C’è voluto molto tempo prima che la fotografia potesse essere riconosciuta come arte perché l’esistenza di un negativo significava che l’immagine era riproducibile all’infinito, quindi di scarso valore per i collezionisti. Poi però anche i mercanti e i galleristi hanno pensato di fare come si fa con le tirature delle incisioni cioè stabilire una numerazione chiusa delle stampe, allora la fotografia ha potuto entrare con maggior protagonismo nel mercato dell’arte.

Se non si fa una tiratura limitata è difficile che la fotografia, come oggetto, possa essere riconosciuta come un bene su cui investire per puntare ad incrementi di valore nel tempo.

C’è qualcosa che vorrebbe aggiungere?

Per quanto mi riguarda, adesso fotografo un po’ meno, però cerco di occuparmi dell’archivio, che al momento consta di un milione di fotografie, metà in diapositive e metà in digitale, e dovrei mettermi a fare quello che non ho fatto in vita mia: chiudere qualche progetto e pubblicare qualche libro perché finora non ho mai avuto il tempo di farlo.

Intervista a cura di Mara Cozzoli e Carlo Capocasa.

Mara Cozzoli